Margarita Salas: "El fago Phi29 nos ha dado grandes satisfacciones"

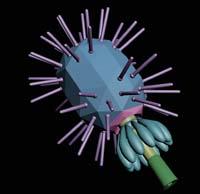

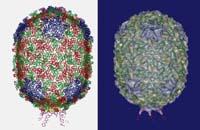

Por otra parte, aunque pequeña, es bastante compleja. Nosotros queríamos estudiar los mecanismos de replicación del material genético y de control de la expresión génica, así como la morfogénesis del virus. Es decir, queríamos saber cómo se forma el virus a partir de sus componentes, proteínas y ADN. La complejidad del virus, por tanto, era interesante para el estudio de la morfogénesis.

La tercera razón es que queríamos una investigación poco competitiva. De hecho, estábamos a punto de volver de Estados Unidos a España y sabíamos que la vuelta sería muy dura. Por lo tanto, no queríamos competir con las investigaciones que se estaban llevando a cabo tanto en Estados Unidos como en ningún otro lugar, porque no estábamos en condiciones similares.

Me refiero a 1967 y creo que en aquella época España era el desierto científico. Empezar con un tema de investigación, formar a investigadores, equipar un laboratorio… todo eso era muy difícil. Por eso queríamos un tema lo más exclusivo posible para evitar la competencia.

Bueno, Bacillus subtilis y otras bacterias del género Bacillus son infectadas, pero no es tan común. Para encontrarlas hay que buscarlas. Un grupo de investigadores estadounidenses aislaron varios virus, entre ellos este. Publicaron un trabajo en el que aparecían la fotografía del fago mediante microscopio electrónico y la medida de su ADN. Cuando vimos aquel trabajo pensamos que era un modelo maravilloso para cuando queríamos.

Sí, hicimos descubrimientos realmente importantes. Entre otras cosas, primero encontramos la proteína iniciadora de la replicación y por primera vez comprobamos que el ADN podía ser replicado mediante una proteína iniciadora.

Más tarde descubrimos la ADN polimerasa y nos dimos cuenta de que por sus características es ideal para amplificar el ADN y otras aplicaciones.

Eso es. Nosotros no buscábamos aplicaciones y sin embargo surgió. Surgió de la investigación básica de un virus, viendo cómo se replicaba, encontrando la enzima que lo replica (es decir, la ADN polimerasa) y viendo que esta polimerasa tiene unas características muy interesantes y verdaderamente adecuadas para la amplificación del ADN.

Bueno, esta ADN polimerasa se ha utilizado en muchas secuencias, sobre todo para amplificar el ADN. Cuando hay poca cantidad de ADN, para poder secuenciar primero es necesario amplificarlo, es decir, hacer muchas copias. Y para la amplificación se utiliza frecuentemente esta DNA polimerasa para la secuenciación posterior.

Sí, es cierto que hay cierta obsesión por la investigación aplicada. Pero, en mi opinión, no es cierto que por un lado existe una investigación básica y por otro aplicada; creo que hay una investigación básica y sus aplicaciones.

La verdad es que yo siempre he tenido financiación para investigar el phi29 fago, quizá porque hemos hecho importantes descubrimientos. Hemos publicado bien nuestros trabajos en revistas internacionales especializadas... En definitiva, este fago ha sido realmente fructífero.

Estoy especialmente contento con estas dos cosas. Por un lado, el descubrimiento de la proteína extrema asociada al ADN. Posteriormente se comprobó que se encontraba en ambas orillas y que, posteriormente, era el iniciador, el primer o iniciador de la replicación de DNA polimerasa. Este descubrimiento fue completamente nuevo, un mecanismo de réplica que hasta entonces no se conocía.

Además, otros virus de interés sanitario, como los adenobirus, que causan enfermedades respiratorias, y el virus de la poliomielitis, replican su material genético de forma similar al fago phi29. Esto también fue el resultado de una investigación básica, pero tuvo consecuencias en la investigación aplicada, ya que podría extrapolarse a otros virus. De todas formas, en realidad no estábamos buscando la proteína extrema (sonriendo).

Otro logro que me alegra mucho es el descubrimiento de la DNA polimerasa. Esto también fue el resultado de una investigación básica. Por sus características, vimos que era excepcional. Por ejemplo, es extremadamente eficaz: Tiene capacidad para copiar 70.000 pares de bases sin separar y es capaz de abrir doble hélice. El resto de DNA polimerasa no puede hacerlo, necesitan proteínas adicionales que le confieren a la enzima la capacidad de abrir la doble hélice.

Sí, ella sola lo hace todo (ríe). ¡Y siendo esto pequeño! La DNA polimerasa del fago Phi29 es menor que otras polimerasa, pero, sin embargo, ha encontrado en solitario el camino para abrir la doble hélice y ser mucho más eficaz que otras.

Trabajo en el Severo Ochoa de Biología Molecular y seguimos con esta fago. Este año cumplimos 40 años investigando el fago. El próximo 19 de octubre celebraremos un simposium con toda la gente que ha pasado por mi laboratorio, para conocer qué está haciendo cada uno ahora y para recordar sus tiempos.

Por supuesto. Cuando volvimos a España en 1967, no había subvenciones para la investigación. Lo que pasa es que nosotros vinimos con una ayuda estadounidense y gracias a ella empezamos a trabajar en España. Si no, no podríamos investigarlo aquí.

Eso es. Eso también ha supuesto un gran cambio.

Somos unos cuarenta miembros de la Academia, cuatro de ellos científicos. Formamos parte de la Comisión de Lenguaje Científico y Técnico y nos reunimos los martes por la mañana para hablar de palabras científicas. Pueden ser, por ejemplo, palabras nuevas a introducir en el diccionario. Tenemos que decidir cómo entrarán y con qué definición. O pueden ser palabras obsoletas que hay que parar y cambiar, o redefinirlas... Es un trabajo continuo.

Mucho. La mayoría de las palabras científicas se inventan en inglés. Lo que hay que hacer a tiempo es: Traducir las palabras que queremos incluir en el diccionario de la RAE antes de entrar en la vida cotidiana. Hay muchas palabras introducidas del inglés, como escáner. Todo el mundo lo dice, y eso es inevitable. En algunos casos se adaptan al castellano y en lugar de scanner se dice y escribe escáner.

Sí, ocurre con muchas palabras. Empezamos a utilizar el inglés y luego es difícil traducirlo. Por otro lado, el inglés es muy directo y corto, muy preciso. Y muchas veces me resulta más fácil escribir algo científico en inglés que en castellano, porque ocupa más espacio y necesito más tiempo. En cambio, en inglés, con dos palabras es suficiente y está claro.

Muchísimo, sí. No soy experto en ello y tuve que hacer una gran labor de documentación para preparar la conferencia. Pero es verdad que me gusta mucho y intento estar al día. Quiero la genética y el lenguaje genético del lenguaje.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian