« Dans la science, sans communication, il n’y a pas de progrès. »

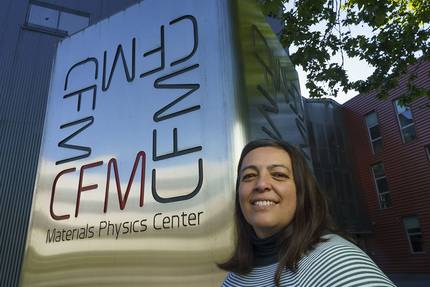

Un vendredi ensoleillé, nous reçoit Celia Rogero Blanco, nouvelle directrice du Centre de physique des matériaux, à l’entrée du centre. Les compagnons entrent et se saluent en souriant, avec le même sourire cordial qui n’a pas été effacé pendant le long temps passé avec nous. Elle nous parle avec sérénité de ses premiers pas en physique, de sa condition de femme dans un domaine aussi masculin, de son travail de chercheuse, de ses objectifs dans son nouveau poste, et des défis de la physique des matériaux pour faire face aux crises actuelles: urgence climatique, pollution, risques sanitaires...

Comment avez-vous pris votre nouveau poste: illusion, dévouement, un peu de vertige, peut-être...?

Oui, en fait, un peu de tout. Au début, j’ai ressenti ce souci, mais surtout je l’ai abordé avec enthousiasme pour aider le centre à aller de l’avant comme il l’a fait jusqu’à présent.

Parce que jusqu'à présent, j'ai travaillé comme chercheur au centre, au laboratoire de nanophysique, parce que je suis en fait un chercheur. Ma tâche principale a donc été de me consacrer à la recherche au Centre, mais j'ai également participé à d'autres activités, comme la commission. Et je pense qu'il est de notre responsabilité d'assumer aussi la responsabilité du centre.

Vous êtes un chercheur, un physicien. Avez-vous toujours su que vous seriez physicien ? Un

physicien, je ne sais pas, mais j'aurais dû m'en tenir aux sciences. Je m'entendais bien en sciences et j'aimais beaucoup les mathématiques. Mon père est mathématicien et ma mère est économiste. Mais j'ai fait appel à la science par hobby plutôt qu'à la maison: j'aimais les jouets de construction, jouer avec les chiffres, résoudre des problèmes... Je suis entré dans la physique d'une manière très naturelle.

Tu es entré tout naturellement. Mais que le domaine de la physique était complètement masculinisé, et qu'il existe, étant donné que vous ne vous sentiez pas bizarre d'une certaine façon? Est-ce que ça vous a affecté d'être dans la minorité ?

Non, pas du tout. Nous avons été éduqués sur un pied d’égalité à la maison et, à l’époque, autour de moi [Madrid], les filles fréquentaient généralement des écoles pour filles. Notre école était mixte et il y avait plus de garçons que de filles. Donc pour moi, ce n'était pas bizarre. En regardant en arrière avec les yeux d’aujourd’hui, je verrais probablement les choses différemment, car nous avons une plus grande conscience de l’écart de genre, mais à l’époque, je ne me sentais pas différent ou sous-estimé. En plus, je pense qu'à l'époque, plus de filles apprenaient la physique qu'aujourd'hui.

Aujourd'hui, au moins, les centres de recherche, y compris le vôtre, s'emploient à lutter contre la discrimination. En outre, le fait que le directeur actuel soit une femme est également important en termes de référence.

Oui, je l'espère. En outre, je ne suis pas le seul; il y a ici plus de centres de recherche où les femmes occupent des postes de direction. Cependant, je pense que le problème est plus profond que la question des référents et qu'il appartient à la société dans son ensemble. Parce que les filles ne veulent pas apprendre les mathématiques, la physique,... Et les filles sont bonnes à l'école aussi dans ces domaines. Mais à un moment donné, ils perdent l'intérêt et, en choisissant des études universitaires, ils vont dans d'autres domaines. Le problème semble donc être à la base.

En fait, je ne sais pas vraiment quel est le vrai problème. Mais quand j'étais jeune, je pensais qu'on s'en sortait déjà, et maintenant j'ai l'impression qu'on recule.

Dans le cas contraire, nous avons un plan d'égalité dans le centre lui-même, qui est pris en compte, par exemple, dans les recrutements. En outre, le Centre encourage fortement l'organisation d'activités exclusivement réservées aux femmes ou, du point de vue de la société, la visibilité de la présence des femmes dans la science, même en dehors du 11 février [Journée internationale des filles et des femmes scientifiques]. L'objectif est de mettre l'accent sur les femmes du Centre et sur les chercheuses en général dans toutes les initiatives visant à faire connaître le Centre. Nous essayons de créer cette culture.

Et de retour à vos débuts, comment êtes-vous entré dans l'enquête ?

Ce n'était pas quelque chose de prédéterminé. Je l'aimais bien, mais à l'université, je n'étais pas particulièrement brillant. J’ai étudié à l’Université Autonome de Madrid, et comme nous appartenions à la génération du boom, nous avons rassemblé des centaines d’étudiants dans chaque classe et je pensais que c’était pour les chercheurs de pointe. Je ne savais pas non plus quelles étaient les sorties d’un physicien à la fin de ses études universitaires ; je savais seulement que je ne voulais pas suivre le chemin que la plupart d’entre eux prenaient : le conseil et l’audit.

J'ai fait confiance à un professeur, je lui ai demandé, et il m'a parlé du labo. J'ai interrogé des chercheurs de la région qui m'ont également encouragé. Alors je me suis approché du labo et quand j'ai vu un atome avec un microscope électronique à effet tunnel, j'ai flippé.

J'ai donc rejoint l'équipe des nouvelles microscopes. C'était un groupe très dynamique, les relations personnelles m'ont paru très saines, tout était très amusant, ils parlaient beaucoup entre eux et se soutenaient beaucoup. Et ils faisaient des choses fascinantes. J'ai réalisé avec eux que dans la recherche, il ne s'agit pas d'être le premier dans les études, mais que vous devez avoir de la curiosité, de l'imagination, le désir de tester et de jouer les choses, le courage, la créativité... C'est ce qui m'a enchaîné.

Comme c'est loin d'être le stéréotype d'un chercheur isolé et génial !

En science, il est indispensable de parler. Essayez-le et n'ayez pas peur d'échouer. Demander et écouter. Donner et recevoir des idées, partager des opinions... Personne ne naît en sachant. La communication est essentielle: dans la science, sans communication, il n'y a pas de progrès.

Ensuite, vous êtes allé de la physique des matériaux à l'astrobiologie. Dans quelle mesure sont-ils loin ou proches les uns des autres ?

Ils ne sont pas deux mondes, ils sont le même monde. Dans la science des matériaux, nous étudions la matière. Le monde tel que nous le connaissons est fait de matière, et d'antimatière, mais nous ne le connaissons pas si bien. Mais tout ce que nous étudions est fait de matière. Dans ma thèse et mon doctorat à Newcastle, j'ai étudié les caractéristiques des matériaux: caractéristiques électroniques, structurelles... Mais ensuite, j'ai eu envie de chercher des applications et j'ai commencé à fabriquer des capteurs.

Ma spécialité est la physique des surfaces, c'est-à-dire la dernière couche d'atomes des matériaux. Les capteurs réalisés à ces échelles sont moléculaires et détectent des particules telles que des ions, des molécules, des gaz... J'ai donc commencé à fabriquer des capteurs pour détecter l'ADN, l'ARN, etc. Et en astrobiologie, entre autres, on étudie les molécules contenues dans les exoplanètes et comment elles se forment, et s'il y a des acides aminés dans les nanoparticules présentes dans la poussière interstellaire, comment ils se forment, et si la vie peut en sortir. Par conséquent, la physique des surfaces est nécessaire pour créer des systèmes ultraviolets, par exemple pour simuler ce qui se passe dans l'espace, pour développer des capteurs, et pour comprendre le fonctionnement des molécules organiques afin qu'elles puissent être utilisées dans des applications.

Ainsi, j'aidais à fabriquer des biocapteurs et j'ai commencé une nouvelle ligne. Je vais t'expliquer. Nous avons l'hémoglobine dans le sang et la porphyrine de l'hémoglobine est la molécule clé dans son fonctionnement. Son mécanisme est bien connu sur le plan physiologique. Mais au niveau moléculaire, si nous savons comment la porphyrine capture et libère l'oxygène, nous pouvons créer des systèmes pour capturer et stocker l'oxygène et le libérer où nous le voulons. Cela peut avoir de nombreuses applications: respirer sous l'eau, ou dans l'espace, ou traiter une insuffisance...

Bien que cela semble être de la science-fiction, et en principe, cela donne l'impression que la physique des matériaux et l'astrobiologie n'ont aucun lien, en soi, si vous avez une vision globale, vous êtes conscient que tout est lié. C'est avec cette ligne que je suis venu de l'astrobiologie au centre de la physique des matériaux. D'une certaine manière, je marche sur le chemin de la science de base à l'application.

Vous avez passé des années ici en tant que chercheur et maintenant vous êtes nommé directeur. Quels sont vos objectifs?

La première est de continuer à consolider le Centre. Les anciens directeurs ont travaillé dur pour créer un centre fort, avec une structure, des chercheurs brillants... Nous voulons non seulement persévérer dans cette voie, mais nous devons également faire face à de nouveaux défis. La concurrence est de plus en plus forte et, dans la structure classique des centres, comme à l'université, il y avait des groupes de recherche et, souvent, il n'y avait pas beaucoup de communication entre les groupes. Aujourd’hui, il y a un élan international pour que les centres aient une vision commune : avoir les mêmes objectifs, travailler tous avec une vision concrète...

Et nous y travaillons aussi: définir des objectifs communs et favoriser les synergies entre les équipes du Centre. Nous avons d'excellents professionnels et, en unissant nos forces, nous pouvons aller très loin. Pour ce faire, nous encourageons les interactions afin que les chercheurs puissent dialoguer non seulement à l'intérieur du centre, mais aussi à l'extérieur. Cela se produit naturellement aussi, mais il est vrai que la pandémie a entraîné une interruption. Maintenant, nous allons dynamiser les relations pour resserrer les relations en face à face.

Avec la pandémie, nous avons constaté que les rencontres en ligne rendent difficile la création de relations personnelles. Les chercheurs sont des personnes et, pour partager des questions, des doutes et des idées de manière informelle, nous avons besoin que les autres soient face à face. Même dans les congrès, les conversations les plus enrichissantes ont souvent lieu pendant les périodes de loisir.

Des études montrent également qu'il existe un écart entre les sexes, car il est souvent plus difficile pour les femmes d'être présentes après le dîner en raison, par exemple, de la conciliation.

Oui, et c'est pour ça que les rôles durent. Pourquoi les hommes ne concilient-ils pas ? Voilà la question. Cela va au-delà du domaine scientifique, c'est un problème de société.

En ce qui concerne la société, quelle contribution la physique des matériaux peut-elle apporter pour répondre aux problèmes actuels? Urgence climatique, énergie, pollution...

Il peut apporter une contribution importante, sous tous les angles, en plus. En ce moment, au centre, nous avons plus d'un projet lié au changement climatique. Par exemple, un groupe enquête sur le green concrete: le béton ou le ciment qui ne chauffe pas pour empêcher la température des villes d’augmenter; ou qui accumule de l’énergie; ou qui produit de l’énergie! Cela peut apporter un énorme bénéfice.

Du niveau macroscopique au micron, nous développons des capteurs ou des filtres pour purifier l'eau, car la pollution de l'eau est un problème majeur: traces de médicaments, métaux lourds... Nous étudions également de nouveaux catalyseurs pour l'hydrogène à partir de l'eau, comme l'énergie solaire. Nous travaillons donc depuis les structures macroscopiques jusqu'au contrôle d'une surface d'atomes en atomes, en ligne avec l'environnement et le climat.

En médecine, nous avons des milliers de brevets de nanoparticules pour toutes sortes d'applications: du cerveau aux pieds, au diagnostic, à la thérapie... Tout.

Le fait est que la connaissance des caractéristiques des matériaux au niveau atomique vous permet d'inventer de nouvelles applications et de progresser dans tous les domaines: ordinateurs quantiques, communications... Et cela me semble remarquable: il y a de moins en moins d'espace entre la recherche fondamentale et l'application. Par conséquent, vous ne devriez pas penser que votre travail pour la recherche de quelque chose de très basique n'aura pas d'application, car ce n'est pas vrai.

Auparavant, il pouvait s'écouler entre 20 et 30 ans entre la découverte de quelque chose et la création d'une application sur la base de cela. Maintenant, parfois, cela se produit presque en même temps: penser que tout en découvrant une caractéristique peut être idéal pour quelque chose. Dans notre centre, nous voulons encourager cela : que les chercheurs soient en mesure de réaliser que nous ne sommes pas si loin de l'application. Prendre conscience de cela, avoir cette conscience nous aidera à avancer.

Pour finir, quel rêve avez-vous personnellement ?

Je ne sais pas... Depuis que j'ai commencé à enquêter, j'ai vu tant de choses qui me paraissaient inconcevables auparavant... Lors de mon premier congrès, lors d'une conférence d'une compagnie automobile, on présentait une couche de revêtement de capot de voiture qui la protégerait de la corrosion des fientes des pigeons. Et maintenant, toutes les voitures ont une telle couche. Fenêtres autonettoyantes, écrans tactiles, écrans flexibles... Je les ai tous rencontrés lors de congrès et maintenant ils sont dans la rue ou dans nos mains. Alors, je ne sais pas quoi répondre...

Ce que j'aimerais vraiment, c'est que les ressources soient accessibles à tous. Je voudrais combler le fossé entre les pays développés et les pays appauvris; dans l'énergie, l'eau potable, la médecine... Nous avons des anticorps sur mesure, par exemple, et ils ne le sont pas. Mon rêve est que de tels développements soient accessibles à tous.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian