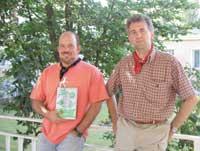

Martinez-Arsuaga: "Al escribir se siente una gran preocupación por el lector"

En el título elegís la palabra Amalur y la hipótesis Gaia se menciona al final del libro. ¿Hasta qué punto tienen que ver ambos?

I. Martínez: Sí, tienen que ver, pero nuestro libro es alternativo porque está escrito desde una perspectiva mucho más materialista. El tema es algo místico y nosotros no queríamos usarlo. Pero queríamos hablar y por eso elegimos a Amalur.

En el libro se presentan teorías sobre muchos temas (evolución, vida extraterrestre, …). ¿Hasta dónde apoyáis una teoría?

I. M.: Una vez presentadas todas las teorías, damos nuestra opinión. En el caso de la vida extraterrestre, por ejemplo, el lector nos pide nuestra opinión. Por eso me parece muy buena técnica presentar lo que hay y, una vez terminado, dar nuestra opinión. También nos retratamos en el capítulo de Darwin.

¿Cómo habéis recogido la información necesaria para hacer un libro de estas características? ¿Tenéis tiempo suficiente para hacerlo?

I. M.: Ahí hay trabajo de las noches y además de muchos años. La información se recoge a medida que se aprende en diferentes ámbitos. Geología, biología y química son temas que nos gustan mucho y de los que hablamos mucho entre nosotros. Al principio se debe empezar con una idea aproximada de un tema. Por ejemplo, si se decide escribir con entropía, se debe recopilar información al respecto. Debe estar totalmente convencido de ello. Se siente muy preocupado por el lector. El lector confía en el escritor: lo contado debe ser correcto.

Hay que recoger muchos datos. Por ejemplo, en el libro se da el radio del átomo de hidrógeno. Encontrar este dato es muy difícil: hay problemas para saber cuál es el radio iónico, por eso no se da en muchos libros. Hay que entender el problema antes de escribir el dato. Por eso, el escritor sabe mucho más de lo escrito, claro, pero hay que dejar muchas cosas sin mencionar.

J. L. Arsuaga: Además, todo el día hay tiempo para pensar, la mente no necesita necesariamente descanso. Lo más pesado es ponerse a escribir y para ello hay que buscar tiempo.

Habéis comparado la entropía con la economía. Pero la comparación sólo sirve hasta cierto punto. ¿No es bastante peligroso utilizar este tipo de metáforas en la divulgación?

I. M.: Las metáforas son muy peligrosas. Si se utiliza para explicar una idea concreta, hay que tener mucho cuidado para difundirla. Por ello, nosotros lo utilizamos para unas pocas ideas y además advertimos al lector. Le decimos que vamos a utilizar una analogía. Eso se aprende en clase: utilizando metáforas, los alumnos sólo quedan con metáforas.

¿Cómo se os ocurrió comparar Darwin con Edipo?

J. L. A. Una teoría afirma que la literatura y el teatro se basan en unos pocos argumentos. Estos argumentos se utilizan constantemente y uno de ellos es que el personaje busca una respuesta, pero realmente no quiere saber la respuesta. Es la historia de Edipo. Y la ficción sigue utilizando este planteamiento.

Edipo intenta averiguar quién ha matado a Layo y comienza a investigar. Es una historia de gran fuerza dramática: a medida que se aclara las cosas, Edipo está cada vez peor. Al final él es el asesino.

En parte, a Darwin también le pasaba eso. Estaba investigando cosas que no le gustaban. Si todos fueran tan grandes como él… Aceptaba las cosas como le venían. Gusten o no, esas eran las consecuencias: es un precio a pagar.

Desde que vino de Beagle estuvo enfermo. Tenía alguna enfermedad, pero además sufría mucho psicológicamente. Tenía mala relación con su padre y una angustia extrema con la religión.

Era un hombre muy curioso, ¿no? Tiene una biografía muy jugosa…

J. L. A. Era aventurero de la época. Darwin escribió el diario de un naturalista y tuvo un gran éxito. Si no fuera por la teoría de la evolución, sería conocido por sus libros de viajes. Fue un hombre muy valiente. Recientemente, en un estudio, un alumno escribió que había concedido una beca a Darwin para viajar a bordo del Beagle.

En el libro os habéis centrado en el grado de desarrollo del sistema nervioso animal. Por ejemplo, los anfibios y peces tienen un cerebro muy simple. ¿Hay mucha diferencia entre ellos y, por ejemplo, el perro?

J. L. A. Los anfibios y peces son casi máquinas, se puede decir que son robots. La biotecnología es pura. No creo que tengan muchas percepciones: no tienen el cerebro preparado para ello. No tienen acceso a experiencias subjetivas. Eso es consolable para los pescadores. Se puede cuestionar que sienten algo, incluido el dolor. Su cerebro es una herramienta biológica que procesa la información y responde a los estímulos, pero no es suficiente para vivencias.

Y a partir de ahí, ¿qué animales tienen percepciones subjetivas? ¿Dónde está el límite biológico?

J. L. A. Es muy difícil de decir, en biología no hay límites claros. Pero yo creo que un perro tiene conciencia de percepción, siente dolor y alegría. Sin embargo, nadie lo ha demostrado. Porque no se puede demostrar. Pero en el 94% del genoma coincidimos con el perro, ¿esta gran diferencia está en otro 6%? Yo creo que es muy difícil de decir.

I. M.: No hay límite de conciencia a no ser. Estas cosas son difusas en biología. Así sucede también en la evolución humana. Es muy difícil encontrar límites entre homínidos y otros primates. Este cambio no fue súbito.

Recientemente hemos leído un nuevo dato al respecto: Un cráneo descubierto en Chad, de unos 7 millones de años. ¿Lo conocéis?

I. M.: Sí, hace un año se encontraron y ahora se han publicado los resultados de la investigación. No hay luz homínida, pero ese fósil es el hueso más cercano a la época en que nos separamos de los chimpancés. Quizá no sea el antepasado de los chimpancés y de los humanos, tal vez no esté en la rama de los homínidos, pero es el fósil más cercano al momento de la separación de ambas ramas. Yo creo que no va a estar muy lejos de ese punto. Está muy cerca del cruce y por eso es importante.

En el libro Amalur, además de la evolución, han explicado muchos campos de la ciencia, entre ellos la física química. ¿Intercalar este tipo de temas no supone el riesgo de aburrir al lector?

J. L. A. En cierta medida, esto asusta y aleja al lector, pero creo que es imprescindible contar bien lo que queremos contar.

¿Cómo se conocieron?

I. M.: Yo estudié biología y mi profesor de paleontología era Emiliano Agirre. Gracias a él vine por primera vez a excavar en Atapuerca. Aquí, en 1984, conocí a Juan Luis (Arsuaga). Como nos llevábamos muy bien, le pedí que fuera el director de mi tesis. Desde entonces nuestra historia es conocida.

¿En qué yacimientos trabajaban en 1984?

I. M.: Ese año comenzamos a excavar sistemáticamente el yacimiento de La Sima de los Huesos. Un año antes se realizó un muestreo en el que se extrajeron algunos fósiles humanos. Juan Luis y yo trabajamos allí, junto con otros dos amigos, en total éramos cuatro.

La Gran Dolina comenzó a excavar un poco en el 83, pero muy poco. Al comienzo de la tesis trabajábamos en ambos lugares, por la mañana en uno y por la tarde en el otro. Pero luego hicimos todo el trabajo en Sim.

¿Es lo más importante de los dos yacimientos?

I. M.: Creo que La Sima de los Huesos es todavía mucho más útil. De Gran Dolina sacamos las huellas del hombre, pero en el otro se pueden investigar muchas más cosas. Nuestro artículo sobre La Sima se encuentra entre los mejores artículos de paleontología.

J. L. A. En Gran Dolina hemos encontrado los restos más antiguos, pero el más antiguo no siempre es el mejor. Para mí, por ejemplo, la transición entre Neanderthal y Cro-Magnon es mucho más interesante, aunque sea más moderna. Pero, en definitiva, la importancia de un tema depende del valor que la sociedad le da.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian