“Proteger los espacios naturales no puede suponer el declive de la diversidad cultural”

El economista medioambiental Unai Pascual García de Azilu lleva muchos años investigando la implicación del ser humano con la naturaleza. En esta ocasión, ha analizado las aportaciones materiales que la naturaleza nos hace para la supervivencia y las consecuencias que tendría para las personas la destrucción de la naturaleza. El trabajo será presentado en el Congreso sobre Diversidad Biológica que se celebra estos días en Montreal: en el marco de la estrategia 30x30 se propondrán los espacios naturales que deberían ser protegidos. Pero también tienen como objetivo introducir en la negociación la variable de la diversidad cultural.

Han cartografiado los espacios que deberían protegerse desde el punto de vista de las aportaciones materiales de la naturaleza. ¿Con qué objetivo?

este es la continuación de un artículo que publicamos en 2018 en la revista Science, el segundo golpe. En ella recogimos las aportaciones que la naturaleza hace al ser humano y en esta ocasión nos hemos centrado en 14 aportaciones importantes. La revelación de los valores intrínsecos de la naturaleza no es suficiente, en la práctica, para adoptar medidas de protección de la naturaleza. Seguimos destruyendo la naturaleza. Pero hay otra razón pragmática para preservar la naturaleza: proteger a las personas y su bienestar. No es solo porque nos gusta la naturaleza y es moralmente importante; la destrucción de la naturaleza tiene graves consecuencias en la gente.

Por lo tanto, hemos querido identificar dónde están los espacios naturales críticos para la humanidad, siempre y cuando aporten materiales al ser humano. Para ello, en 2018 tuvimos que definir el propio concepto de “aportación de la naturaleza al ser humano”. Muchas veces se habla de servicios ecosistémicos, pero hemos visto que este concepto es muy pequeño y que la contribución de la naturaleza hay que entenderla de otra manera más amplia.

¿Qué aportaciones habéis tenido en cuenta?

Se trata de 14 aportaciones de vital importancia: hábitats de insectos polinizadores para garantizar la alimentación agraria y humana, capacidad de retención de sedimentos para evitar que se lleven las aguas, capacidad de captación de nitrógeno para asegurar la calidad del agua, forraje para el ganado, producción de madera para la construcción, producción de madera como combustible, contención de inundaciones, pesca de agua dulce, pesca marítima, espacios naturales utilizados para el ocio, ocio marítimo y capacidad de protección frente a las tormentas marinas. Estas doce aportaciones son locales, las aportaciones de la naturaleza a los habitantes del entorno. Y hay otras dos que son globales: Capacidad para regular el cambio climático mediante el almacenamiento de CO2 y el reciclaje de la humedad atmosférica (que regula la vegetación). Es cierto que la naturaleza nos aporta mucho más, pero no hay datos suficientes para mapear todo el mundo, al menos de momento.

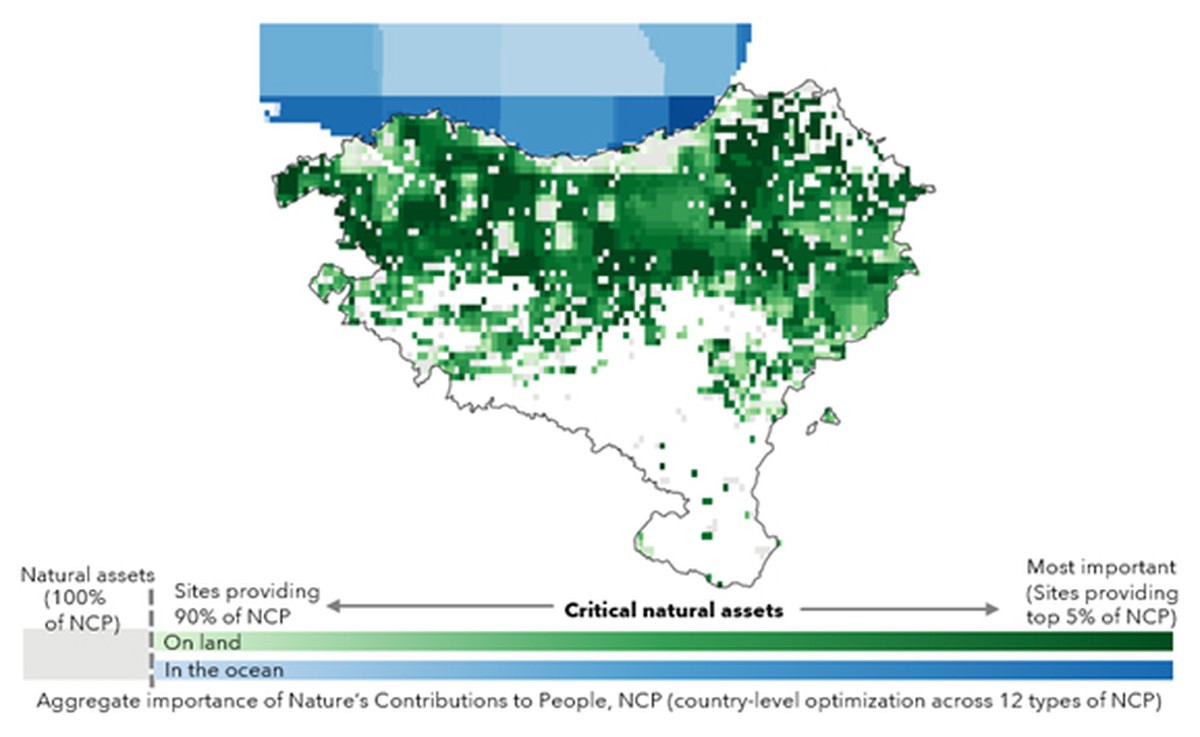

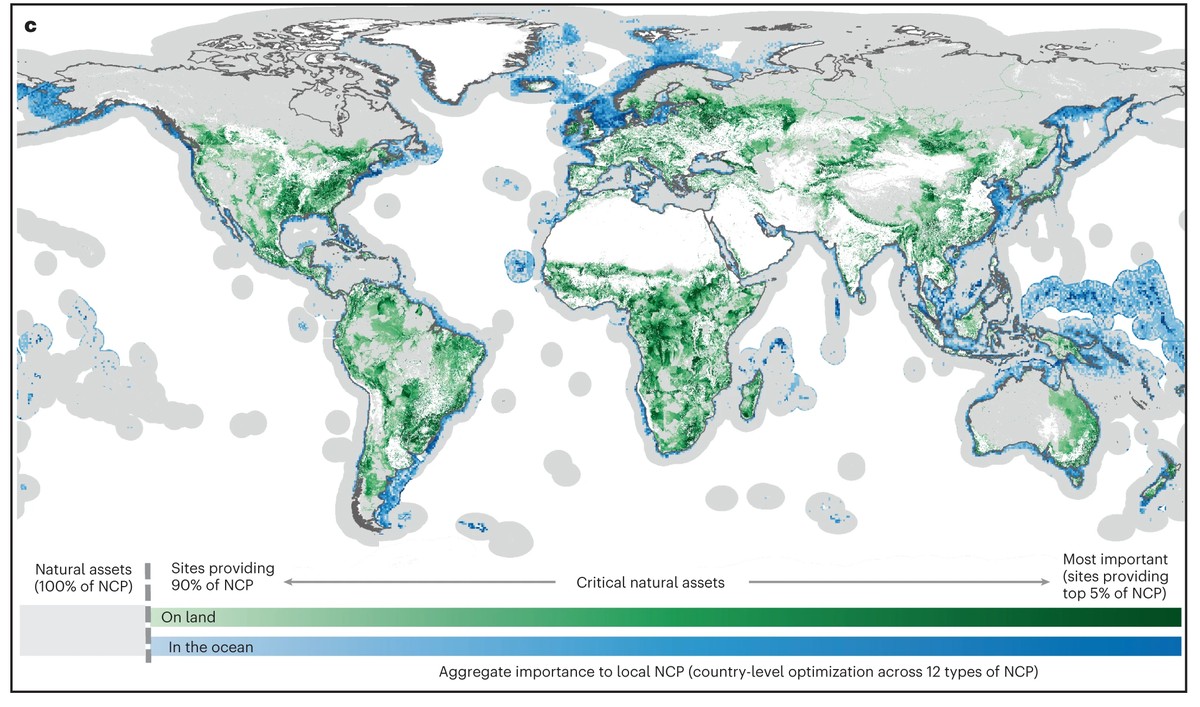

En el mapa del mundo que hemos elaborado, aparecen los puntos activos críticos de cada estado que garantizan el 90% de las aportaciones de la naturaleza en ese estado y, por tanto, las que deben ser prioritariamente protegidas. Por ejemplo, Aiako Harria puede ser un espacio: consigue la retención de sedimentos, actuando como filtro; hay hábitats muy importantes de polinizadores…

Y hemos visto que en el 30% de la superficie terrestre se concentra el 90% de los recursos que la humanidad, la sociedad local, emplea. Teniendo en cuenta las aportaciones costeras, se concentran en el 24% de la costa y de la superficie de agua de la zona.

¿Dónde están esos espacios activos críticos en Euskal Herria?

Con un zoom en el mapa global que hemos elaborado, se observa que hay un gran espacio de Euskal Herria dentro de estos espacios naturales críticos. La mayoría de las áreas realizan muchas de estas doce aportaciones. En Navarra solo quedan fuera los núcleos urbanos, en menor medida y algunas zonas de Álava, como las de agricultura intensiva. Hemos tenido en cuenta los espacios naturales o los seminaturales.

Todavía hay cosas que ajustar. Por ejemplo, en el mapa del País Vasco destacan Gipuzkoa y Bizkaia, así como la zona cubierta de pino, con plantaciones forestales intensivas tan desnaturalizadas como las de patata de Álava.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el mapa global que hemos elaborado recoge la información de los estados. Es decir, en este mapa, la referencia no es la propia Euskal Herria, sino los estados. Tenemos que tener mucho cuidado al interpretar los mapas.

¿Por qué habéis tomado la referencia a nivel estatal para hacer el mapeo y no los ecosistemas de mayor valor a nivel mundial? Supongo que eso cambiará mucho la foto

A nivel político lo hemos hecho por considerarlo más útil para llevar a los espacios de decisión. La ONU no puede decidir qué proteger en el mundo. Este tipo de políticas son de ámbito estatal. En el marco de sus competencias, cada Estado fija sus objetivos. Con estos mapas, cada uno sabría lo que debería proteger. En Euskal Herria lo tenemos difícil, porque las competencias están repartidas entre las diferentes administraciones.

Ha mencionado que en el 30% de la superficie terrestre se concentran los espacios naturales activos críticos. ¿Sería suficiente proteger el 30% de la Tierra?

Sí, y no. Sí, para mantener esas aportaciones locales concretas. Pero hay muchas más aportaciones que todavía no hemos podido mapear. Lo importante no es el mapa que hemos creado, lo más importante es el mismo ejercicio. Hemos creado una metodología para poder hacerlo y hemos visto que es posible. Con el big data y la capacidad de computación que tenemos, en el futuro vendrán mejores mapas.Hemos abierto la posibilidad de mapear más aportaciones de la naturaleza.

Otro dato interesante es que para mantener las aportaciones globales, como las aportaciones que ayudan a combatir el cambio climático, el ámbito a proteger aumenta considerablemente.

Eso es, en lo que se refiere a las aportaciones globales, si queremos mantener el 90 % de la contribución de cada Estado, deberíamos proteger el 44 % de la tierra desde la jade.

La silvicultura en el País Vasco sería muy importante. si se hiciera una silvicultura sostenible, estas tierras tendrían una gran capacidad de lucha contra el cambio climático.La pregunta sería: ¿los modelos forestales existentes serán capaces de mantener estas aportaciones en el tiempo? Ahí es donde debemos centrar el debate.

También se ha estudiado quién vive en relación a los espacios activos a proteger, ¿no es así?

Sí. Cuando ves estos mapas, la primera pregunta que surge es ¿Cuánta gente vive alrededor de ese 30% crítico de la superficie terrestre del mundo? Pues bien, de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, 6.000 millones viven no dentro de las zonas, sino alrededor. En total, el 80% de la población mundial aprovecha directamente las aportaciones de estos centros. Por lo tanto, la protección de estas zonas es fundamental para la humanidad. No solo porque nos gusta la naturaleza, sino porque nos hace aportaciones muy importantes para nuestro bienestar.

Otra cosa es la cantidad de gente que vive dentro de ese 30%. Mucho menos: % 16. Normalmente hay pequeñas comunidades locales, indígenas… ¿Y qué diversidad cultural hay ahí? Pues es terrible. Se ha calculado que existe el 96% de las lenguas minorizadas. Es decir, se superponen los espacios naturales activos críticos y los espacios de mayor diversidad cultural.

Es más, se superponen incluso a las zonas con mayor biodiversidad. Esto crea un marco sólido para decidir qué zonas deben protegerse: al amparo de esas zonas, además de esas aportaciones materiales que nos hace a los seres humanos, también protegeríamos en gran medida la biodiversidad.

¿Y qué implicaciones tiene ser que también existan zonas con mayor diversidad cultural?

La gran diversidad cultural existente en estos lugares hace posible la existencia de una gran variedad de valores culturales: estilos de vida diversos, formas de relación con la naturaleza… Existirán valores adheridos a la tierra y vivencias diferentes a esas aportaciones de la naturaleza. En estos momentos, en Montreal hay una discusión del 30x30: si vamos a proteger el 30% de la superficie mundial para 2030. ¿Pero cómo se protegerán? ¿Qué políticas se diseñarán? ¿Quién tiene la palabra y la posibilidad de decidir en cada lugar para responder a estas preguntas? No va a ser fácil pactar ni en Montreal ni en contextos locales.

Por ejemplo, en Amazonas o en África hay muchos de estos espacios naturales activos. ¿Tenemos que expulsar a la gente que vive en ellos para proteger esas zonas que hemos considerado interesantes? Eso no debería ser una oportunidad. No se puede proteger la naturaleza de forma neocolonial. La protección de los espacios naturales no puede suponer el declive de la diversidad cultural. Tendremos que integrar en la estrategia de protección el estilo de vida de estas personas, sus valores, su cultura y su carácter, y tendremos que tener en cuenta que estos espacios naturales han sido históricamente integrados en sus modos de vida y siguen siendo utilizados para vivir. Todo esto habrá que gestionarlo. Ahí está y será el debate más importante dentro de la 30x30. Si se alcanza un acuerdo político de 30x30 en Montreal, hay que introducir esta variable.

¿Y cuál es el siguiente paso que debe dar la ciencia?

Creo que en este esfuerzo de identificación de los espacios naturales críticos es necesario realizar una investigación científica que aúne lo social y lo ecológico. Hay que investigar dónde está la pobreza, qué tipo de pobreza hay, qué inequidad hay en esas zonas… Hay que integrar el mapa de desigualdades socio-económicas en los mapas ecológicos que hemos creado ahora.

El problema es que los indicadores socioeconómicos y culturales normalmente no están en la resolución de 2 km2 que utilizamos ahora. Ecológicas sí, pero socioeconómicas no. En el caso de la pobreza, el nivel educativo y la salud, por ejemplo, el grado de resolución es mucho menor. Normalmente la mayoría de los países publican solo medias. Por lo tanto, hay que dar un impulso a las agencias que miden este tipo de variables. Así podremos ver hasta qué punto se superponen los espacios naturales críticos y la pobreza, por ejemplo. Conoceremos las características de las personas que viven en estos entornos. Y qué necesitan. Si se decide llevar a cabo la estrategia 30x30 a nivel mundial, es necesario integrar la variable socioeconómica.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian