John Walker: "En lugar de utilizar partes de biomáquinas, es mejor comprender y aplicar su base química"

En su época en Cambridge trabajaban científicos de prestigio. ¿Por qué Cambridge? ¿Esas cosas pasan por casualidad?

Creo que el éxito de la Universidad de Cambridge radica en la tradición de la investigación. Allí trabaja buena gente, y eso atrae a mucha gente buena. De este modo, la tradición avanza poco a poco y puede llegar a congregar a importantes generaciones de investigadores. Por eso creo que Cambridge ha sido y será un gran referente en Inglaterra.

¿Crees que en Inglaterra el interés por la ciencia se ha reducido?

Al menos en Cambridge no. Hubo muchos científicos importantes, pero los que están ahora son muy buenos y no creo que haya menos interés.

¿Conoció a Watson y Crick?

James Watson no, pero cuando llegué a Cambridge, Francis Crick todavía estaba trabajando allí. Era una persona de gran personalidad, muy aficionada a los debates teóricos. En aquella época, en el bar de la universidad, en la cantina, cualquiera hacía públicas las discusiones. No era difícil encontrar a Crick en estos casos.

¿Y Linus Pauling?

Estuve dos veces con Linus Pauling. Una vez vino a dar una conferencia a Cambridge. La segunda fue curiosa: Lo encontré en un bar de Moscú. No había muchos lugares para desayunar alrededor de mí, me fui a uno de ellos y allí me encontré con Linus. Me presenté y desayunamos juntos. Le hablé de mi trabajo y él me escuchó con mucho interés. Tenía mucha capacidad de escucha, a diferencia de Crick.

Abordando el tema de su investigación, ¿cómo gestiona la energía mitocondria?

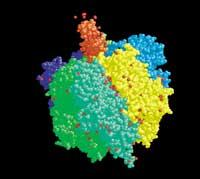

Utiliza un complejo sistema de proteínas. Pero la base es la acumulación de protones en el interior de la membrana. De esta forma se genera un gradiente en la concentración de protones, y la deposición de los protones libera energía. Los protones, por tanto, tienen la misma función que el agua en las centrales hidroeléctricas. Y las proteínas presentes en la membrana mitocondrial sintetizan moléculas de ATP con esta energía. El resto de procesos químicos de la célula pueden utilizar energía almacenada en moléculas de ATP.

Estas proteínas forman una biomáquina. ¿Existen otros sistemas similares en las células?

Sí, y no sólo en las células. Estas biomáquinas son rotores, es decir, este sistema conectado a la membrana tiene partes móviles en rotación. Por ello, muchos microorganismos, en lugar de utilizar esta rotación para generar ATP, lo utilizan para mover un flagelo. En este caso también es una bomba de protones, pero se utiliza mecánicamente en lugar de almacenar la energía químicamente.

Desde el punto de vista mecánico, el movimiento más importante de una proteína es el cambio de conformado de toda la molécula. ¿Es la biofísica una nueva forma de estudiar las proteínas?

La reacción química se debe a los cambios físicos de este cambio de conformado. Agrupan los reactivos que deben participar de forma reaccionable. El análisis del mecanismo concreto permite una mejor comprensión del proceso. La zona catalítica se genera únicamente por la unión de determinados aminoácidos. Estos movimientos de formación de la zona catalítica van acompañados de un cambio general de actitud de la proteína. Forman parte del mecanismo. Y es imprescindible comprender estos cambios para comprender la reacción química que se produce en su interior. Por tanto, las proteínas son dispositivos mecánicos que producen reacciones químicas.

¿Es posible que una proteína catalice una reacción química sin función sólo para conseguir un cambio de posición global?

Los movimientos de rotación que investigamos están muy relacionados con la reacción catalizadora de proteínas. Uno depende del otro. Hay pocas excepciones, pero en general son movimientos muy específicos y todo lo que ocurre tiene un objetivo u otro. No hay procesos estériles.

Sin embargo, los protones pueden atravesar algunas membranas sin reaccionar, por lo que pueden hacer una vía estéril. Es muy interesante y no se entiende como ocurre. De hecho, el 30% de la energía que producimos se utiliza en este tipo de procesos. Por lo tanto, no somos 100% eficientes. En cierta medida, las personas menos eficientes son las afortunadas, ya que si comemos mucho no engordan, las que son 100% efectivas se engordan mucho con la misma cantidad de comida.

Por ello, los investigadores están muy interesados en este tema, son procesos biológicos relacionados con la obesidad. En nuestro laboratorio, por ejemplo, es un tema prioritario. Estamos estudiando la obesidad y la diabetes relacionada.

¿Qué otros procesos estáis investigando?

En nuestro laboratorio investigamos también los procesos biológicos del envejecimiento. Queremos saber si la mitocondria participa en estos procesos. En el mecanismo de transformación de la energía se generan los radicales del oxígeno como producto lateral. Estos radicales son muy perjudiciales, pueden dañar el ADN de las mitocondrias y creemos que este proceso tiene que ver con el envejecimiento.

El ADN mitocondrial se deteriora antes que el de los núcleos, por lo que a medida que envejecemos perdemos la capacidad de producción de energía, nos sentimos cada vez más cansados, etc. Es un proceso de degeneración. Entendiendo su mecanismo, surge la siguiente pregunta: ¿es posible interrumpir o ralentizar el proceso? Esto nos orienta hacia la investigación de sustancias anti-radicales, como la vitamina C y otros antioxidantes. Estos productos pueden evitar reacciones de los radicales.

En muchos ámbitos de la medicina se puede aplicar lo que se aprende de estos sistemas básicos de biología.

Los sistemas de proteínas que investigáis son rotores y dispositivos del tamaño de las moléculas. ¿Se pueden utilizar elementos de estos sistemas para la nanotecnología, es decir, para la fabricación de nanomaquinas artificiales?

Esta idea, por supuesto, no puede ser descartada. Pero hay muchos problemas. Estas biomáquinas se rompen fácilmente. No son fáciles de manejar. Por ejemplo, si formaran parte de un chip, tendrían que ser un entorno idóneo para mantenerse estable durante mucho tiempo, ya que de lo contrario se degradarían rápidamente. Tendrían grandes problemas, por eso yo haría otra propuesta. En lugar de utilizar partes de biomáquinas, podemos intentar comprender la base química del funcionamiento y aplicar los principios aprendidos a nanomaquinas fabricadas por el hombre. Las nanomarinas serán, además, más sencillas que las biomáquinas, debido a su complejidad.

Hay algunos ejemplos. Algunos científicos han tomado proteínas con funciones bioenergéticas y las han utilizado como interruptores en los chips. Por lo tanto, no se puede rechazar la idea, pero creo que de momento no es fácil hacerlo.

En la actualidad existe una mayor tendencia a analizar la bioquímica desde el punto de vista químico que desde el punto de vista biológico. Así parece. Reconociendo que ambas aproximaciones son necesarias, ¿cómo ve la contribución de cada ámbito?

Creo que ambas son necesarias. He desarrollado mi carrera profesional en investigación médica, pero he trabajado en institutos multidisciplinares. He tenido biólogos, químicos, médicos, matemáticos teóricos y expertos en diferentes campos de la ciencia. De este modo, cada uno trabajaba con una visión propia de un determinado sistema biológico, pero teniendo en cuenta las incidencias de todos los demás. La suma de todos estos estudios es fructífera. Por lo tanto, creo que este tipo de sistemas no pueden entenderse desde un único punto de vista, ni desde la biología ni desde la química.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian