Agustín Sánchez Lavega: "Mirando lejos para conocer mejor lo cercano"

Aunque la asignatura que le corresponde en la UPV-EHU es la de Física Aplicada, hace tiempo que trabaja en temas de Astrofísica, ha llegado a formar un grupo de investigación.

Desde 1990 he trabajado principalmente en dos temas. Uno de ellos son los planetas. Poco a poco, y con mucho esfuerzo, hemos conseguido crear un equipo de investigación financiado por la propia universidad.

Por otro lado, también investigo cómo se propaga el calor durante un tiempo en la materia. Este tema está muy relacionado con el tema de los planetas. En este momento, por ejemplo, estamos investigando cómo se propaga el calor dentro de los planetas. Estos temas han dado lugar a la lectura de cinco tesis doctorales y a la aparición de otras tantas.

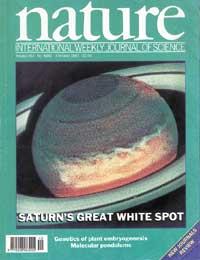

Vuestra labor más destacada la realizaron en 1990, estudiaron las tormentas de Saturno. La revista Nature, además del artículo, también ofreció portada.

Los científicos de la dinámica atmosférica de los planetas gigantes apenas hacían caso hasta entonces. En 1981 las naves espaciales Voyager se acercaron a estos planetas. Entonces apenas sabíamos nada de ellos. Con las naves Voyager se obtuvo mucha información en Saturno, pero sólo tres meses.

Además de analizar esta información, durante muchos años analizamos las imágenes obtenidas a través de los telescopios y encontramos una tormenta gigante. Como Saturno es tan cambiante, cuando los Voyager estuvieron allí no vieron tormentas porque entonces no había tormentas. Estudiamos el fenómeno, miramos la evolución y modelamos el fenómeno.

Cuando estalló la tormenta gigante en 1990, fuimos los únicos que pudimos seguir sistemáticamente con los franceses. Publicamos el trabajo en Nature, con repercusión internacional.

¿Por qué empezó a investigar Saturno y Júpiter?

Cuando empecé a mirar los planetas con el telescopio, Júpiter se veía a la altura de nuestra casa. Me veía las bandas de Júpiter y me preguntaba qué iba a ser. De joven tenía curiosidad por lo que allí se ve.

¿Qué se puede ver?

En Júpiter se ven muchas cosas: nieblas, mancha roja, diversas estructuras meteorológicas… En Saturno, en cambio, no. Se ven anillos, pero el trasero siempre se ve pálido.

Cuando en astronomía se escribe sobre Saturno se habla de manchas blancas, manchas blancas brillantes, lo que me llamó la atención. Empecé a observar los libros para saber cómo se ha visto Saturno a lo largo de la historia. Me di cuenta de que estas manchas blancas aparecían varias veces y aparecían con cierta frecuencia. El astrónomo estadounidense Asaph Hall, que realizó la primera descripción de una gran tormenta en Saturno en 1876, descubrió los dos satélites de Marte.

Publicó la noticia sobre la tormenta en los medios de divulgación de la época, pero como quería saber más, me dirigí al Observatorio Marítimo de Estados Unidos, donde trabajó Hall. Me enviaron una copia de sus manuscritos y de ahí obtuve mucha información sobre cómo se estructuran las tormentas de Saturno. Así empezó el tema de las tormentas.

El objetivo de este trabajo es conocer con más detalle las incidencias meteorológicas. Júpiter y Saturno se parecen poco a la Tierra. ¿Conocer qué ocurre en estos planetas sirve para conocer mejor el clima de aquí?

A la astronomía no hay que encontrar utilidad, aunque la haya tenido a lo largo de la historia; por ejemplo, los navegantes han utilizado la astronomía para guiar a los barcos. Si te preguntas para qué sirven la literatura, el arte o la filosofía, la respuesta es el conocimiento. Por tanto, la astronomía, en principio, cumple la función de satisfacer la curiosidad del ser humano. El origen del universo, las posibilidades de encontrar vida fuera de aquí… son temas que todo el mundo habla.

Además, la astronomía tiene un aspecto práctico. La astronomía utiliza una tecnología puntera y obliga a la tecnología a estar a la última porque quiere mirar las cosas más lejanas y las más pequeñas. Para ello se construyen nuevos telescopios gigantes y la tecnología utilizada tiene una aplicación en la Tierra.

Algo parecido ocurre con la investigación de la atmósfera en los planetas, la gente cree que ese trabajo no tiene practicidad. Entendemos más o menos el funcionamiento de la meteorología terrestre, pero la predicción o el buen conocimiento del agujero o efecto invernadero del Niño o de la capa de ozono genera problemas. Estos fenómenos se producen también en otros planetas con condiciones muy diferentes.

Cualquier avance en el conocimiento de la dinámica atmosférica nos ayudará a conocer cómo se producen las nieblas, qué tipo de efecto invernadero se producen, cómo se forman los remolinos en los polos de estos planetas, por ejemplo, cómo se produce un remolino que tiene una gran influencia en el agujero de la capa de ozono. Con todo ello no vamos a entender totalmente la meteorología de la Tierra, no vamos a hacer predicciones más precisas dentro de un mes, pero vamos a entender mejor cómo funcionan los sistemas meteorológicos terrestres y, además, en condiciones completamente diferentes.

Desde 1995 sabemos que hay exoplanetas. Y la mayoría de estos planetas son similares a los de Júpiter. Por lo tanto, de momento hemos sabido todo lo que sabemos sobre estos planetas desde la investigación de Júpiter. Esa es la practicidad de este trabajo de investigación.

Sin embargo, por encima de todo esto hay el mismo conocimiento, ya que sin ciencia básica no hay ciencia aplicada.

Esperaba una respuesta así, pero cuando le hago la pregunta me refería a seleccionar Saturno y Júpiter para realizar la investigación, en lugar de la investigación. Y es que otros planetas se parecen más a la Tierra. ¿Por qué Saturno y Júpiter?

Hay dos tipos de planetas: los telúricos, que tienen cierto suelo, y los planetas gigantes, que no tienen esa característica, las esferas de gas. La elección de estos planetas, en nuestro caso, ha sido consecuencia de razones históricas. Empezar a observar y… Empezar a preguntar ¿Qué pasa ahí? Hay mucho interés por investigar, la propia NASA ha enviado ahora a Cassin. Está claro que hay más gente estudiando otros planetas, sobre todo Marte. Nosotros estamos investigando planetas gigantes porque no sabemos cómo funcionan y queremos saber, no hay ninguna otra razón especial.

Ha mencionado a Marte. En astronomía es la estrella de la investigación. Ahí están los planes de ir, las posibilidades de la formación territorial… ¿ves esto posible?

Todavía nos queda bastante lejos. Marte es un planeta muy cambiante, con grandes diferencias entre unas zonas y otras. Para saber si alguna vez vivió en Marte se necesita una exploración sistemática. No basta con ir a un lugar, aterrizar y investigar, hay que ir a muchos lugares y traer muestras. Para todo esto se necesitan muchos años. El envío del hombre al lugar, desde el punto de vista actual, es una tarea muy difícil: es un viaje caro, Marte está lejos, el viaje en las mejores condiciones lleva dos años, hay que superar muchos problemas de salud y alimentación… es muy difícil. También hay problemas psicológicos, porque no será fácil permanecer dos años en el espacio. La gente habla de 50 años, pero a mí me parece demasiado rápido. Si es difícil llegar, el siguiente paso es la formación territorial. Eso es hoy algo de ciencia ficción. Éticamente no sé si deberíamos hacerlo. Si la especie tiene que ser para perdurar no lo veo mal, pero tecnológicamente no creo que esté en nuestras manos.

La gente cree que pasáis todo el día mirando al firmamento. Venimos a hablar con vosotros y os vemos trabajando ante los ordenadores. ¿Cómo es vuestro trabajo diario?

Trabajamos con el ordenador. Al no disponer de telescopios utilizamos otras fuentes de datos. Tenemos acuerdos de colaboración con responsables del observatorio francés Pic du Midi. Allí tienen un gran telescopio, con un metro de espejo, y su misión es mirar el sistema solar. Sin embargo, para realizar trabajos finos recurrimos a los telescopios situados en Canarias o Almería, y también podemos utilizar el Telescopio Espacial Hubble.

Para ello colaboramos con un grupo de investigación estadounidense. Por último, también podemos utilizar archivos de naves espaciales. Con todo ello, analizamos todos los datos a través de los ordenadores y luego elaboramos modelos. En estos momentos tenemos acuerdos de trabajo con dos grupos franceses y otros cinco acuerdos laborales o de investigación con grupos estadounidenses, entre ellos un grupo de la NASA.

En Nature publicó un artículo largo, también ha publicado un par de artículos en Science y otros más pequeños en revistas especializadas. ¿Publicar es imprescindible?

El científico es consciente de que la publicación de los resultados de su trabajo en revistas de su área no es muy difícil si se trata de un trabajo bien hecho. Pero, como en el fútbol, aquí también hay categorías, hay equipos regionales, primarios y de liga de campeones. Las revistas más punteras en ciencia son temáticas muy variadas. Tanto Science como Nature llegan a gente ajena al ámbito personal, y es muy importante que alguien de fuera de él conozca el trabajo personal.

En cualquier caso, desde el punto de vista científico, lo más importante para quien investiga es publicarlo en la revista más puntera de su área, porque significa que estás en primer plano. De ahí vienen invitaciones a congresos, ofertas de conferencias o propuestas de redacción de libros. Ahora está escribiendo un libro sobre Júpiter, un libro gigante que recoge la información sobre Júpiter entre muchos investigadores que han estudiado este planeta. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que escribir un capítulo de dinámica. Esto significa que hemos alcanzado el nivel más alto que podíamos conseguir, porque significa que nuestro trabajo tiene reconocimiento internacional. La publicación no es imprescindible, pero sí importante.

¿Ha tratado muchas veces de publicar en revistas punteras?

No. Cuando Nature me dio la piel apenas conocía la revista. Era el año 90, cuatro años después de terminar la tesis, sólo era un joven ingenuo. Pensé lo ingenuo que era, porque envié el artículo. En Nature publican artículos de un par o tres números y letter breves. Cuando me di cuenta de que además de publicar el artículo le dieron la portada, para mí fue una sorpresa. Luego me di cuenta de lo que es realmente publicar en Nature cuando empecé a recibir llamadas desde el New York Times, BBK, etc.

Has publicado en Nature y en Science, te han llamado desde grandes medios de comunicación, congresos, libros… ¿y quién conoce a Agustín Sánchez Lavega en Euskal Herria?

Mi intención no es ser famoso. Dentro de la universidad nuestro grupo es conocido y tiene reconocimiento. Claro, para ello, además del trabajo de investigación, hay que hacer un trabajo de marketing: ir a congresos, hacer divulgación, dar conferencias… pero yo quiero hacer mi trabajo y, además, si mi trabajo despierta la atención de la gente, mejor, pero no es ese el objetivo.

Sánchez Lavega

Agustín Sánchez Lavega nació en Bilbao en 1954. Cuando el hombre llegó a la Luna, en 1969, se abrió un nuevo mundo a Agustín. “Para mí fue una especie de revelación —dice él— me di cuenta de que el universo también estaba ahí”. Ahorró dinero y consiguió comprar un pequeño telescopio. Con este telescopio que aún conserva, descubrió por primera vez los planetas. “Entonces Marte estaba muy cerca de la Tierra y pude seguir las tormentas de arena hasta que ocultaban la cara de Marte. También vi a Júpiter y a Saturno, y él me marcó”.

Agustín Sánchez Lavega decidió estudiar física porque quería estudiar Astrofísica. Estos estudios sólo podían realizarse en el Estado, Barcelona y Madrid, y “la Astronomía era muy matemática, ya que apenas existía como asignatura de Astrofísica”. En 1973 comienza a estudiar Física. Al finalizar sus estudios le ofrecieron una beca en el Instituto de Astronomía Max Planck de Heidelberg. Por el servicio militar, perdió la oportunidad de tomar la beca. Tras finalizar el servicio militar, sin beca, los de Max Planck le ofrecieron un puesto en el observatorio astronómico del Calar Alto en Almería. Empezó a trabajar en 1980 y trabajó durante siete años. En aquella época, el observatorio astronómico de Calar Alto era uno de los mejores de Europa, con las mejores herramientas y los mejores telescopios.

Sánchez Lavega reconoce que durante su estancia en Calar Alto estudió mucho, astrofísica allí. Paralelamente realizó su tesis doctoral. En 1986 presentó su tesis en la Universidad del País Vasco, la dinámica atmosférica de Saturno, primera tesis basada en la astrofísica de la UPV. Mención especial, no sólo en la universidad, sino también en los medios de comunicación.

Cansado en Almería, donde hacía quince días y otros quince en Bilbao, vino a la Universidad del País Vasco, donde consiguió hacerse hueco en la Escuela de Ingeniería de Bilbao en Física Aplicada. En 1994 obtuvo la cátedra.

De la Tierra a los planetas gigantes y después fuera de la galaxia

El equipo de Sánchez La Vega lleva muchos años investigando a Saturno y Júpiter desde distintas perspectivas. Uno de ellos tiene como objetivo explicar la circulación atmosférica de ambos planetas. En estos momentos hay dos teorías en vigor: una dice que el calor acumulado en el interior del planeta se está dispersando lentamente hacia fuera; la otra, que la fuente de energía es la radiación solar, como en la Tierra. Si el mecanismo interno es cierto, los vientos deberían ser estables en el tiempo, inalterables a los cambios de las estaciones, y parece que es eso. Sin embargo, en Saturno se producen cambios en el ecuador, por lo que es posible que la influencia de las radiaciones solares sea importante. Esperan que esta investigación se publique antes de que el barco Cassini llegue a Saturno y pueda ser confirmada por Cassin.

Por otro lado, se está tratando de explicar los fenómenos meteorológicos. Anticiclones, depresiones meteorológicas, tormentas convectivas y ondas que se extienden a la atmósfera, al igual que en la Tierra, también se encuentran Júpiter y Saturno. El equipo investiga los remolinos como la mancha roja de Júpiter. ¿Cómo es posible que el remolino gigante como la mancha roja se forme en la atmósfera turbulenta de Júpiter? ¿Y cómo permanece sin desaparecer? Tiene al menos 300 años. En la Tierra, los anticiclones y las tormentas más fuertes duran como mucho un mes.

Basado en tormentas convectivas, se trata de dar respuesta a uno de los grandes misterios de Júpiter y Saturno, es decir, ¿cuánto agua hay? El agua no se puede detectar, pero creen que debe estar bajo las nubes. De hecho, para estructurar estas tormentas es necesario que haya algún combustible y la mejor materia prima de las tormentas es el agua. Por eso creen que en algunas latitudes de estos planetas debe haber mucha agua.

También se han estudiado los fenómenos ondulatorios para conocer la influencia de las ondas que se propagan a la atmósfera en la meteorología de estos planetas. Una vez analizadas estas ondas y trasladadas las consecuencias a la Tierra, se puede conocer la influencia de las ondas en la meteorología local. Por ejemplo, hasta hace poco se pensaba que la troposfera y la estratosfera estaban bien separadas debido a la inversión térmica, mientras que hoy en día se sabe que lo que ocurre en la troposfera tiene una gran influencia en la estratosfera y viceversa. Algo parecido ocurre en estos planetas.

Estudian las zonas calientes de Júpiter, los hot spots. Estas zonas son completamente diferentes, los procesos se producen al revés, el aire caliente y húmedo para formar una tormenta, en lugar de ir hacia arriba, se desplaza hacia abajo. Esto no existe en la Tierra y el equipo de investigación de Sánchez Lavega quiere saber por qué se forman en Júpiter.

El trabajo de investigación continuará con Urano y Neptuno. Junto a los otros dos, los planetas son más fríos y las nubes no son iguales, están formadas por metano, no por amoniaco. Neptuno tiene una dinámica atmosférica muy rica y nadie sabe por qué, ya que le llega mucho menos calor que Júpiter y la fuente interna del calor es mucho más débil. Sin embargo, la variedad de fenómenos es sorprendente. Para investigar toda esta riqueza han firmado un acuerdo de colaboración con los astrónomos del Instituto Canario de Astrofísica para que comiencen a realizar observaciones. Por otro lado, también se han empezado a investigar los exoplanetas para poder definir poco a poco sus características. El siguiente proyecto versará sobre ello.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian