Adolfo López de Munain: “El gen que hemos identificado es sólo el primero de toda una familia”

¿Todo tipo de epilepsis tienen origen genético?

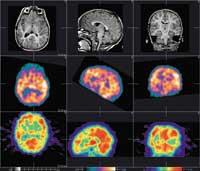

Cuando yo era estudiante, se consideraba genético el 40% de la epilepsia. Pero yo creo que el porcentaje es mucho mayor. Algunos pacientes han desarrollado la epilepsia como consecuencia de un 'ataque': meningitis, traumatismo del parto, accidente o tumor. Se trata de una cicatriz que ha quedado en el origen de la epilepsia ante un problema estructural. Pero en el resto de los casos creo que la genética influye mucho. Quizá el 80% de todos los casos son de origen genético.

Sin embargo, la genética se ha asociado muchas veces a la herencia. Pero la influencia genética depende de la interacción entre los genes y del entorno. Por ejemplo, algunos tipos de epilepsias son fotos sensibles, es decir, en las epilepsias que hasta entonces no han aflorado, estímulos lumínicos violentos pueden provocar crisis. Si no se recibe este estímulo, la enfermedad queda oculta.

En muchas familias se ha ocultado la epilepsia, por lo que hay pacientes que no saben si ha habido más casos en la familia. Por otro lado, si a partir de los 25 años desaparecen las crisis, un paciente puede olvidar que padece epilepsia. También son los que transmiten la enfermedad sin desarrollarse. En estos casos se oculta el origen hereditario de la enfermedad.

Es frecuente que los pacientes sufran crisis epilépticas en la adolescencia y desaparezcan en la madurez. ¿Por qué ocurre eso?

No hay una única explicación. El número de crisis tiene dos máximos: en la adolescencia y en la vejez. En esta última se han acumulado los efectos de los 'ataques' que se han producido a lo largo de la vida, y quien tiende a padecer puede sufrir crisis. Estadísticamente este fenómeno es muy evidente. El primer máximo, sin embargo, tiene origen genético. Además, todos los problemas del parto también tienen influencia.

La mayor parte de las epilepsias se manifiestan durante el crecimiento, por lo que el máximo se produce a los 14 años. Cuando termina el período de crecimiento, muchas de las crisis desaparecen o disminuyen. Para los médicos, en la actualidad, es difícil seguir esta evolución, ya que los pacientes, normalmente, están en tratamiento, lo que cubre la evolución.

¿Cómo habéis llegado a encontrar el gen LGI1?

Nosotros hemos estudiado un tipo de epilepsia en una familia del Goierri. La estrategia utilizada para ello ha sido la clonación por localización. Inicialmente se aclaró en qué parte del cromosoma se produce este tipo de epilepsia. Posteriormente, para delimitar esta parte se ha determinado mediante marcadores la parte del cromosoma que afecta a todos los casos. Estos marcadores se utilizan en la búsqueda de alelos y combinando los mismos haplotipos. Así, hemos analizado qué haplotipos aparecen con la enfermedad.

Además, hemos buscado el gen a partir de fragmentos de cromosomas identificados por otros grupos, la parte identificada por nosotros y la identificada por un grupo estadounidense se superpone en un punto, por lo que nos hemos limitado a este punto para realizar una búsqueda más fina. Esta parte es más estrecha que la inicial, aunque todavía había muchos genes que analizar. Buscamos más familias con las mismas características; nos encontramos con 10-12 familias similares pero igual y útil a la nuestra, ni una sola. Entonces analizamos los genes de un receptor y de un canal de potasio, que pueden estar relacionados con la epilepsia. Todos los resultados fueron negativos por tratarse de estudios aleatorios.

¿Es posible facilitar este enorme trabajo?

Sí, nos pusimos en contacto con otros científicos que investigan la propia cara del cromosoma: algunos alemanes buscaban oncogenes y tenían muchos genes identificados. Así que empezamos a colaborar con ellos. En esta colaboración también participan otros grupos: italianos, cretenses, etc. Cada grupo tiene un interés particular en esta zona, por lo que repartimos el trabajo: los genes benignos los analizarían los alemanes y el resto los demás.

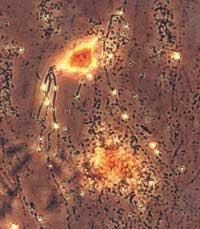

En uno de nuestros genes nos encontramos con la epilepsia. En este gen, los enfermos tenían una mutación que genera un codón de stop. Otras familias con distintas manifestaciones clínicas no tenían esa mutación. La consecuencia es que la enfermedad no se produce sólo por ese gen, sino que también intervienen otros genes que deberán ser buscados.

¿Fue fácil publicar estos resultados?

Fue largo. El equipo estadounidense tenía unos resultados de unos cinco años, el trabajo estaba casi terminado y se publicaría en breve. Por lo tanto, teníamos que decidir: publicar lo que teníamos que anticiparnos o continuar con la investigación hasta conseguir resultados más elaborados. Ofrecimos colaboración a los estadounidenses, pero como llevaban mucho tiempo trabajando, querían acabar sin ayuda. Nos dimos cuenta de que, aproximadamente, estaban a punto de conseguir nuestro resultado.

Pero, en general, la publicación de un gen exige mencionar otros datos: dónde está la proteína, qué hace, para qué sirve, etc. Este trabajo es muy importante, pero con los datos que teníamos no quería esperar.

En diciembre presentamos los resultados en la Sociedad Española de Neurología y el equipo estadounidense tuvo conocimiento de ello. Se pusieron muy nerviosos porque tenían casi todo el artículo. Me dijeron que el 16 de enero descubrimos el gen y ese mismo día los de la revista Nature Genetics aceptaron el artículo. Por lo tanto, nosotros enviamos el nuestro a la misma revista y les pedimos que decidan si ambos trabajos debían publicarse a la vez o qué debían hacer. Nature Genetics se celebra en Nueva York y, como esperábamos, decidieron publicar lo suyo. Pero no me importa mucho.

Pero tres semanas después no nos aceptaron el artículo en ningún sitio. Por ello, nos lo enviaron a la revista europea Human Molecular Genetics y nos aceptaron, publicándose ambos artículos de forma conjunta aproximadamente.

¿Vuestros resultados son iguales a los suyos?

Sabemos que hemos encontrado una proteína de las sinapsis. Los resultados no son exactamente iguales y creemos que los nuestros son más correctos. Ahora se ha creado una oportunidad para empezar a colaborar, pero se verá: antes no quisieron, por lo que no está claro si nosotros aceptaremos la colaboración.

Pero ver cómo es la publicación en ciencia: Otro grupo alemán también ha obtenido estos resultados, pero dos semanas después. Este grupo no ha permitido publicar nada.

A partir de ahora, ¿por dónde abordaréis la investigación?

Tenemos otras familias que no tienen nada que ver con ese gen pero que tienen características similares. Ahora tenemos que analizar otros similares al gen encontrado. Este gen es sólo el primero de toda una familia. Hasta ahora no se asociaba este tipo de genes a la epilepsia, ya que se consideraba oncogene. Los 5 o 6 genes ya identificados pertenecen a este tipo de genes, por lo que queremos analizar si hay mutaciones en ellos.

Nuestro gen es LDL1. Nosotros le llamamos epitenpina: ese nombre lo inventamos el doctor Pérez Tur y yo en una cafetería de Barcelona… no sé si me gusta, pero ahí está. Sin embargo, probablemente sea una familia, es decir, puede haber 1 epitenpina, 2 epitenpina, etc.

La revista Nature Genetics ha explicado estos días el descubrimiento de otro gen relacionado con la epilepsia. ¿Es similar vuestra investigación?

Los genes encontrados están relacionados con una epilepsia común, la epilepsia mioclónica juvenil. Es un trabajo similar, pero yo sé que ellos no han buscado ningún género. Sin embargo, se ha estudiado a una de las familias que ya conocían y que por su estructura podía estar relacionada con la epilepsia. Este gen participa en el proceso de formación de un tipo de receptor. Era un "gen candidato" para científicos.

Buletina

Bidali zure helbide elektronikoa eta jaso asteroko buletina zure sarrera-ontzian